Борис Литвинский. Живая история Средней Азии

Борис Анатольевич Литвинский – археолог, ученый, легенда советской и таджикской археологии. Именно он «откопал» Таджикистан для мировой культуры.

Он участвовал в написании истории таджиков как народа. И именно по его учебникам «Истории Таджикской ССР» учились поколения детей. «Фергана.Ру» предлагает вам живую историю региона «от первого лица» этой истории – Бориса Литвинского.

Справка:

Материал опубликован 12 марта 2009 года, за год до смерти ученого. Старейший археолог Центральной Азии, доктор исторических наук, академик Борис Анатольевич Литвинский, внесший неоценимый вклад в изучение истории и культуры Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и других стран региона, скончался 20 августа 2010 года в Москве на 87-м году жизни.

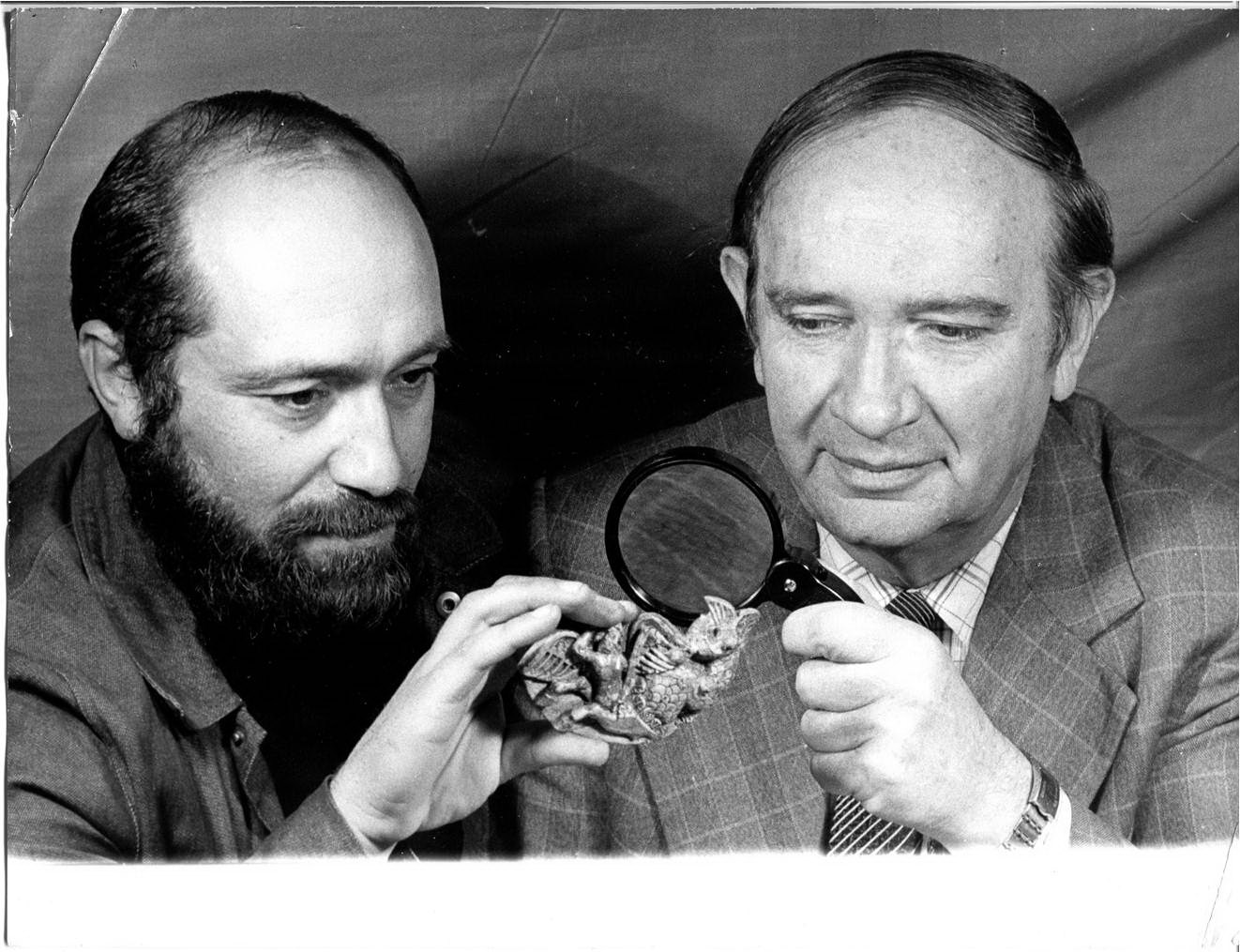

Будучи учеником не менее легендарного Михаила Евгеньевича Массона, Литвинский в годы своей учебы в Среднеазиатском историческом университете в Ташкенте принимал активное участие в Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции, в раскопках на городищах Ниса, Кызыл-Арват, Машади-Месториан, Намазга-Депе. Позже, будучи преподавателем кафедры археологии, Борис Литвинский обучал группу студентов, в которую входил Виктор Иванович Сарианиди, по сей день ведущий археологические раскопки древней страны Маргуш на территории Туркменистана.

Борис Литвинский (слева) и его ученик Виктор Сарианиди. Москва, Дом национальностей, 2008 г.

Детство среди развалин

«Я родился в Ташкенте в 1923 году, на улице Обсерваторской. Но после моего рождения родители вернулись в небольшой поселок Пролетарск, где отец работал еще до революции. Правда, до революции поселок наш назывался в честь русского генерала Дорогомирова. А потом, много позже, стал имени Расулова, одного из бывших партийных секретарей.

В Пролетарске я и провел свое детство, облазил и объездил на велосипеде все окрестные кишлаки. Тогда же я впервые увидел древние развалины.

В равнинных частях Средней Азии постройки делались из глины. Обожженный кирпич появился в регионе уже после арабского завоевания (в IX – X веках), а до этого все строили из сырцового кирпича, причем формат кирпича соответствовал времени. Например, если кирпич был 50 на 50 сантиметров и толщиной 12-14 сантиметров, то постройка относится к V-IV векам до новой эры, накануне или в момент прихода Александра Македонского. Если кирпич 42 на 42 сантиметра и 8 сантиметров высотой, то это начало нашей эры. И так далее. Когда пришли арабы, то строительные приемы изменились, начали использовать жженый кирпич других форматов. Но большинство памятников возникло в те времена, когда был сырцовый кирпич.

Когда люди, построившие дом, умирали, на их место приходили новые, которые старый дом не поддерживали, а строили новый – рядом. Старый дом постепенно разрушался, и на его развалинах после строили еще один новый. Такое строительство продолжалось столетиями, и холмов становилось все больше.

Поля и холмы Центральной Азии хранят пласты древнейшей культуры. Фото © «Фергана.Ру»

С детства помню, как из этих холмов иногда проступали стены, или из земли выступали фрагменты керамической посуды.

В те времена еще не было бульдозеров, и древние памятники стояли нетронутые. А когда появились бульдозеры, то в ЦК компартий республик только и думали о том, как бы произвести миллион тонн хлопка и добиться благодарности от Москвы. Неосвоенных, без холмов и арыков, площадей было много, особенно в предгорьях Таджикистана, но туда нужно было тянуть дороги, проводить каналы… Это требовало больших средств и усилий, поэтому районное начальство и председатели колхозов делали проще: бульдозер равнял с землей холм, стоящий посреди поля… Практически все уничтоженные тогда холмы были древними памятниками: и времен Александра Македонского, и ахеменидского времени… Но этого тогда никто не знал, холм просто сносили – и получали прибавку площадей. Таких уничтоженных памятников были сотни…

Мы все время атаковали, и нас все время убивали

С моей женой, Еленой Абрамовной Давидович, я познакомился накануне войны. Мы сидели рядом на одном комсомольском собрании, потом она пошла домой… Села в трамвай… И что-то меня дернуло – я вскочил в этот вагон. Это был самый решительный поступок в моей жизни. С тех пор мы вместе…

Мы оба были отличниками и после школы подали документы в Московский институт философии, литературы и истории (МИФЛИ). Нас приняли без экзаменов – и без общежития. А так как мы были из бедных семей, то даже вопрос не стоял о том, чтобы снимать в Москве жилье. Так мы остались в Ташкенте и поступили на исторический факультет Среднеазиатского государственного университета. Вскоре там организовалась кафедра археологии Средней Азии, и наши студенческие работы очень понравились профессору Михаилу Евгеньевичу Массону, который возглавлял кафедру. И он взял нас к себе.

Академик Михаил Массон (1897-1986 гг.)

Когда началась война, мы – юноши – все записались в парашютисты. Летом 1941 года как и все студенты, мы собирали хлопок. Вдруг – вызов в военкомат. И мы с хлопка помчались в Ташкент: - все были уверены, что парашютистов немедленно отправляют на фронт спасать Родину. Девушки поехали с нами – провожать. Приехав в Ташкент, Лена отозвала меня в сторонку: «А как я тебя буду разыскивать, если с тобой что случится? Нам нужно зарегистрироваться!» И мы на трамвае поехали в ЗАГС. Там нам сказали: «Хорошо, ребята, приходите через две недели». – «Да я через две недели буду на фронте!» - «А что, уже вызывают?» - «Да!» Нас тут же расписали, и мы отправились в военкомат, уже будучи мужем и женой.

Но оказалось, нас вызвали послушать лекцию о том, что мы обязательно разобьем немцев. А мобилизовали меня только через два года.

Я тогда мог заниматься по пятнадцать часов в сутки. Еще до призыва в армию я по ночам работал на военном заводе – жрать-то было нечего… Смена начиналась в восемь или девять вечера, а в час ночи объявляли перерыв, и нам давали «затируху»: в кипяток сыплют немного муки и размешивают, а потом заправляют каплей масла. И это было великое дело. Кроме того, давали хлеб, восемьсот грамм, в отличие от студенческого пайка в пятьсот грамм. И еще какие-то деньги… Потом, обалдевший от этой «затирухи» и от ночной работы, в семь утра я пешком возвращался домой, пару часов спал и несся, опаздывая, на первую лекцию. А вечером снова уходил на завод… Заниматься было особо некогда. Но мы все успевали. Молодость, знаете ли… А жена, пока я был в армии, работала ночной сестрой в эвакогоспитале.

После мобилизации меня для начала направили в Первое туркестанское пулеметное училище, в город Кушка. А в 1944 году – на Первый белорусский фронт, который тогда был недалеко от Варшавы, охваченной восстанием. Но мы о восстании ничего не знали, и нас распределили по действующим войскам. Так как я всегда учился на круглые пятерки, и в пулеметном училище тоже, то меня приняли в Восьмую гвардейскую армию генерал-полковника Чуйкова – того, кто оборонял Сталинград. Это был очень боевой генерал. Поэтому мы все время атаковали. И нас все время убивали. От Варшавы до Берлина я прошел в первых рядах этой армии Чуйкова, я был гвардии лейтенантом, командиром взвода автоматчиков. За это время сменилось не меньше пяти составов моего взвода, остальные были или убиты, или ранены.

Позже я прочел, что из каждых ста человек 1923 года рождения с той войны живыми вернулись трое. Вот я – один из этих троих.

Мы рвались к Берлину, форсировали Одер южней Кюстрина, и оттуда прорвались к самому Берлину. Нам нужно было взять какие-то холмы, которые назывались Зееловские высоты, - в пяти-семи километрах от центра Берлина. Каждый день мы ходили в атаку, и каждый день половину моего взвода убивало, но на следующий день начальство снова кидало нас в бой. Высоты были серьезно укреплены, сверху сидели пулеметчики с минометами, а мы бежали на них и кричали «Ура!». И я бегал впереди, как и положено офицеру и коммунисту. И вдруг упал. Я помню, что даже удивился – чего это я? Мина разорвалась рядом, осколок пробил мне сапог. Страшная боль, я почти потерял сознание – но бойцы меня вытащили.

Так я не попал в Берлин. Было обидно, я очень переживал.

Потом-то я понял, как мне повезло. Но только потом…

Я вернулся в Ташкент, обалдевший после войны. Пока я воевал, жена окончила университет, поступила в аспирантуру, уже ездила в экспедицию, даже была начальником какого-то раскопа… Я понял, до чего сильно от нее отстал, и хотел снова вернуться на первый курс, но жена велела идти, наоборот, на пятый, сдавать экзамены за два года и писать диплом. И я действительно, через год окончил Университет с красным дипломом.

Я всю жизнь ее догонял. Так и не догнал…

Туркменское открытие

Учеба была очень интенсивной – нам преподавали лучшие историки, этнографы и археологи, эвакуированные в Ташкент из Москвы и Ленинграда. Сплошные академики! Да и сам Массон был очень знающим человеком, так что мы получили неплохую подготовку. Шеф меня тоже оставил в аспирантуре – хотел, чтобы я занялся историей добычи полезных ископаемых, изучил историю добычи ртути.

В южной части Ферганской долины имеется крупнейшее и древнее месторождение ртути. Ртуть эта пользовалась большим спросом в средние века, для западной части Средиземноморья ртуть добывали в Испании, а для восточной – здесь, в Ферганской долине. Ртуть нужна была для добычи рассыпного рудного золота. Ведь золото идет тонкими прожилками в горной породе. Породу отбивают, дробят – но как вынуть оттуда драгоценный металл? А ртуть его растворяет. И вот в таз – условно, конечно, - наливали ртуть, туда клали породу – и золото постепенно растворялось. После камни выбрасывали, а ртуть выпаривали. Ну, это если очень грубо описывать процесс…

Мы находили специальные сосуды – «сфероконусы», заостряющиеся ко дну. До революции в Московском Кремле нашли один такой сосуд, его горлышко было забито и затянуто специальной кожаной пробкой. Когда открыли, то оказалось, что он полон ртути. Так и выяснилось, что ртуть перевозили в таких сосудах. Ртуть ведь довольно тяжела – литр ртути весит 13.6 килограмм, и сосуд с обычным плоским дном ее бы не выдержал. Но есть идеи, что в «сфероконусах» перевозили и косметические вещества, и еще что-то…

Но на археологические исследования истории добычи ртути Массон денег не нашел, и когда мы с женой защитили диссертации, то, начиная с 1946 года, начали ездить в Южно-Туркменистанскую археологическую комплексную экспедицию. Ее возглавлял наш завкафедрой.

Массон очень хорошо относился к Елене Абрамовне, тогда еще просто Лене. Она занималась нумизматикой, а это было одним из направлений и его работы тоже. Когда однажды Лена сделала доклад на кафедре о результатах одной своей работы, то Массон во всеуслышание заявил, что за все тридцать лет работы он ничего подобного еще не слышал. Это была очень высокая оценка, которая, однако, испортила наши отношения со многими учеными.

Так все бы и шло, если бы Лена не сделала одно великое открытие.

В тот сезон Массон не поехал на раскопки, переложив свои обязанности на Лену. Лена копала на городище Старая Ниса – древней столице Парфянской империи, которая существовала с третьего века до новой эры и до третьего века нашей эры. Ниса расположена в восемнадцати километрах от Ашхабада. И вот Лена, раскапывая одно помещение, вышла за его стенку, нарушив инструкцию, и откопала пристенную скамью, «суфу». А на этой суфе лежало примерно пятьдесят ритонов из слоновой кости, с великолепными украшениями. Сейчас эти ритоны – символ Туркменистана, они изображены на туркменских монетах.

Ритон. I век до нашей эры. Ниса

Массон, узнав о находке, страшно расстроился. И не разрешил нам написать отчет, отнял все материалы. Он был очень жесткий и самовольный человек. Как это – аспирантка нашла, а не он! Не может этого быть! Этого не должно быть!

И мы ушли с кафедры. Скандалить не стали, и я до сих пор думаю, что правильно. Мы переехали в Душанбе.

Гафуров, великий и добрый

Чтобы читать монеты, нужно было знать арабскую письменность, и Лена, еще будучи в Ташкенте, начала заниматься с профессором Александром Александровичем Семеновым из Института Востоковедения. Он был высокообразованный человек, окончил Лазаревский институт восточных языков в Москве еще в 1898 году. Семенов в свое время написал книжку – «Арийские памятники в Средней Азии», которую таджики потом переиздали, из осторожности заменив в названии слово «арийские» на «иранские». Когда в Ташкенте образовалась Академия наук, то Семенову, работавшему там, стало очень неуютно как раз из-за этой книжки. У Семенова отняли Институт восточных рукописей, который он сам образовал, и Александр Александрович был очень обижен.

Изображение Бободжана Гафурова (1908-1977 гг.), таджикского историка, академика АН СССР на одной из купюр национальной валюты Таджикистана. В 1946-56 годы - первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Таджикистана. С 1956 по 1977 год - директор Института востоковедения Академии Наук СССР. Автор трудов по истории народов Средней Азии

О его обиде знал Бободжан Гафуров, который тогда был первым секретарем ЦК компартии Таджикистана. Гафуров предложил Семенову переехать в Душанбе и возглавить Институт истории, этнологии и этнографии Таджикской Академии Наук. Семенов должен был формировать штат института, в Таджикистане специалистов не было.

Нужно сказать, что к этому времени мы с Еленой уже ушли от Массона, но я нашел себе новое место работы. Несмотря на мой молодой возраст – всего 27 лет, - меня назначили заместителем директора по науке Ташкентского института искусствознания. Я был участник войны, член партии, орденоносец… Но мне эта работа не нравилась. В институте занимались театром, музыкой, а меня влекли экспедиции.

Семенов решил, что нам нужно переехать к нему в Душанбе. Он любил и ценил Елену Абрамовну и предложил ей заведовать у него сектором. Но Гафуров счел, по восточной традиции, что начальником должен быть мужчина, и для знакомства вызвал в Душанбе меня.

В начале 1951 года я приехал в Душанбе. Меня встретили и поселили на правительственной даче, а на следующий день я надел галстук и отправился на прием к Гафурову. ЦК располагался в здании, где сегодня Президиум Академии наук. Пока я петлял по коридорам, меня проверили и обыскали трижды. Наконец, я вошел в комнату.

Большая комната, три окна, сидит секретарь. Больше никаких дверей в комнате нет. Секретарь кивает: «Подождите». Сажусь, жду. Прислушиваюсь к звукам из коридора – оттуда ведь должен появиться Гафуров. Вдруг секретарь говорит: «Проходите». – «Куда?» - «В шкаф». У стены стоял громадный книжный шкаф, заставленный томами Ленина и Сталина. Потом я убедился, что такой обычай маскировать вход был во многих цековских учреждениях Таджикистана.

Бободжан Гафуров встретил меня и строго, и ласково. Он очень интересовался историей и археологией и с большим вниманием относился ко всем нашим проблемам, в том числе и бытовым.

Так, Гафуров дал нам двухкомнатную квартиру в новом доме – а в Ташкенте мы жили в какой-то развалюхе, в полуподвальном сарае: три ступеньки вниз, а окно на земле. Гафуров помог мне сняться с партийного учета. Дело в том, что в ЦК Узбекистана, узнав, что я намерен переехать в Душанбе, категорически отказались меня отпускать. Какая-то узбекская поэтесса, сидящая в отделе искусства ЦК Узбекистана, отказалась снимать меня с партийного учета. Но Гафуров кому-то позвонил – и меня отпустили.

В Таджикистане мы прожили около двадцати лет – это были лучшие двадцать лет нашей жизни. Мы очень плодотворно работали, и власти нам не препятствовали. Когда большой начальник интересуется археологией, то и все начальники поменьше вынуждены интересоваться историей, и уж во всяком случае, лишний раз не пускать под бульдозер уникальные памятники.

И это не только в Таджикистане – так же относились к памятникам и в Афганистане при Мохаммеде Захир-Шахе, последнем афганском короле. Захир-Шах бывал в Европе, в музеях, и все начальники знали, что король любит античность и всякую древность. Каждый год Захир-Шах приезжал в северный Афганистан поохотиться. Там на берегах Аму-Дарьи были густые заросли кустарников, где водились тигры, а по восточным понятиям, тигр – царь зверей, и убить тигра может только царь человеческий. Егеря каждый год готовили Захир-Шаху тигра, выгоняли зверя, король стрелял – и каждый раз почему-то попадал. Всегда убивал.

И вот, когда очередной раз Захир-Шах собрался поохотиться на тигра на границе с СССР, местное начальство начало бегать вокруг в поисках какой-нибудь древности. И начальству подсказали: на берегу Аму-Дарьи есть огромный холм, где из земли даже видны «сутунхо», колонны. Место это называется Ай-Ханум (от «Ай» - Луна, и «Ханум» - госпожа). Захир-Шах поохотился, а потом подошел ближе к холму – и увидел колонны, точь-в-точь такие же, какие он встречал в Греции и Риме… Король щедро наградил местного начальника и за тигра, и за колонны, и вернувшись в Кабул, вызвал к себе главу французской археологической миссии, которая работала тогда в Афганистане. Захир-Шах попросил его съездить к Ай-Ханум и взглянуть на колонны. Французу оказалось достаточно одного взгляда, чтобы понять, что колонны даже не римские, а греческие… Я участвовал после в этих раскопках. Там откопали целый греческий город, с центральным административным зданием, с хранилищем драгоценностей, с площадкой для гимнастических упражнений и даже с каменным фонтаном на берегу Аму-Дарьи. Его немного почистили – и из фонтана снова стала бить вода. А ведь он был сработан примерно в третьем веке до новой эры… Там был и театр, где ставили трагедии Эсхила. Я нашел в Ай-Ханум около сорока флейт…

В Таджикистане, если обнаруживали какие-то памятники, об этом сразу докладывали Гафурову. Он брал нас, и мы ехали смотреть находку. То он вез нас к какому-то холму, часть которого была взорвана: местный краевед посоветовал «немножко», с краю, взорвать холм, чтобы убедить всех - есть смысл копать. Когда мы приехали, прямо на поверхности земли валялись обломки керамики. Мы сразу определили по этим черепкам, что это шестой-восьмой век нашей эры, и там начались работы. Там нашли прекрасную живопись.

Однажды Гафуров повез нас показывать монеты, которые нашли два колхозника, вспахивая поле. Один вел трактор, а второй сидел на прицепленном плуге. Вдруг в какой-то момент тракторист почувствовал, что трактор идет слишком легко. Обернулся – а прицепщика нет, соскочил. Сидит на другом конце поля и чего-то из земли выковыривает. Тракторист развернулся и подъехал поближе. Оказалось, что прицепщик собирает из земли старинные монеты. Тут же разгорелся спор: чей клад? Один кричит: «Мой! Трактор мой – значит, и деньги мои!» Другой орет то же, но уже про плуг: мол, плуг его, а значит, и клад его. Доорались до того, что начали драться. А мимо проезжал председатель местного райисполкома. Отнял у них монеты – и немедленно позвонил Гафурову. А Гафуров – нам, в Академию наук. Монеты оказались средневековыми.

Мы с женой бывали на раскопках во всех частях Таджикистана, но совместно написанная работа у нас с ней только одна, об оазисе в Исфаринском районе. Когда вместе писали, непрерывно ссорились, и я понял, что ссориться с женой еще и по части науки – это чересчур.

Я бывал в археологических экспедициях каждый год, по шесть месяцев в году. Но как мы ни старались, вырастить в Таджикистане хорошую национальную археологическую школу нам не удалось. Хотя там очень много памятников… Но таджики считали, что если получил высшее образование, то в земле копаться незачем. Таджик-археолог надевал шелковую рубашку и следил за своими рабочими, сидя на возвышении. Иногда – в бинокль…

О Бободжане Гафурове я вспоминаю очень тепло. Он много сделал для нашей семьи. Мы с женой без его помощи даже прописаться в Москве не могли, мы же евреи… Раньше был такой порядок: каждое ведомство имело свою квоту на прописку в Москве, была такая квота и у Института Востоковедения Академии Наук (ИВАН) СССР. Но прописать можно было лишь тех докторов наук, кто прошел по конкурсу. Мы с Еленой были докторами, прошли по конкурсу, а заместитель председателя Моссовета прислал в ИВАН официальное письмо, что нас в Москве прописывать не будут. И тогда Гафуров, возглавлявший тогда ИВАН, лично поехал к этому заместителю. Тот сказал: «Бободжан Гафурович, я Вас очень уважаю, но зачем Вам эти евреи? Что, в Москве не можете найти двух других докторов наук?» Гафуров ответил, что таких больше нет. Но тот все равно не подписал.

И тогда Гафуров пошел к председателю Моссовета Промыслову, который когда-то приезжал к Гафурову в Душанбе, и они вместе не то охотились, не то рыбачили… Промыслов обрадовался Гафурову, они посидели, повспоминали… А под конец Гафуров будто вспомнил: «Да, и еще прописать тут нужно…» - «Сколько человек? Десять? Пятнадцать?» - «Да двоих…» - «О чем разговор!» Гафуров быстро вытащил приготовленное заранее письмо, и Промыслов подписал его, не читая...»

Записала Мария Яновская.

На главном фото: Игорь Рубенович Пичикян и Борис Анатольевич Литвинский с бутыролью, найденной на раскопках храма Окса, Южный Таджикистан

Фото: ИВРАН, Молодой ученый, Туркменистан.ру

-

Просмотров: 36373